EXPOSITION « COLLECTIONS VIVANTES – ARTISTES DISPARUS ».

Exposition du 28 septembre au 6 décembre 2025 – Maison d’Afrique.

La galerie Mémoires Africaines présente l’exposition « Collections vivantes – Artistes disparus » à la Maison d’Afrique. Un hommage aux grands artistes sénégalais qui ont marqué l’histoire de la création contemporaine.

Du 28 septembre au 6 décembre 2025, seront réunies à la Maison d’Afrique des oeuvres d’Iba Ndiaye, Souleymane Keïta, Djibril Ndiaye, Kré Mbaye, Kébé, Gora Mbengue, et d’autres figures majeures de l’art sénégalais disparues mais dont l’héritage demeure profondément vivant.

L’exposition rassemble des pièces exceptionnelles, prêtées par des passionnées et par la galerie Mémoires Africaines désireux de partager la richesse de leurs collections et de faire revivre ces oeuvres au regard du public. Chaque tableau, chaque sculpture devient ainsi une mémoire vivante, témoignant de la créativité, de la sensibilité et de l’engagement des artistes qui ont façonné une partie essentielle du patrimoine artistique du Sénégal.

« Collections vivantes – artistes disparus » est à la fois un hommage et une transmission : elle invite à redécouvrir des parcours singuliers et à célébrer, au-delà de l’absence, la permanence d’une oeuvre.

Dates à retenir :

VERNISSAGE samedi 27 septembre de 18h à 21h

EXPOSITION du 28 septembre au 6 décembre 2025

Du lundi au samedi de 9h à 20h, dimanche de 9h à 13h

Hashtag à suivre : #maisondafriquesaly

Iba NDIAYE (1928-2008) : Entre Latitude et Longitude

Considéré comme le plus grand peintre du Sénégal et l’une des figures majeures de l’art moderne africain, Iba Ndiaye a profondément marqué l’histoire de la peinture par sa capacité à faire dialoguer les traditions africaines et l’héritage occidental.

Né à Saint-Louis en 1928, il grandit dans cette ville carrefour où s’entrecroisent cultures africaines, influences arabes et héritage colonial. Très tôt, il s’oriente vers le dessin et la peinture, avant de partir poursuivre ses études en France, d’abord en architecture, puis aux Beaux-Arts de Paris. À la fin des années 1950, il vit à La Ruche, célèbre cité d’artistes où se retrouvent des créateurs du monde entier. Il y côtoie les avant-gardes européennes, tout en affirmant une identité artistique nourrie par ses racines sénégalaises.

Au lendemain des indépendances africaines, Ndiaye est invité par le président Léopold Sédar Senghor à participer à la construction culturelle du nouvel État sénégalais. Il contribue à la fondation de l’École des Beaux-Arts de Dakar, où il forme une génération d’artistes tout en défendant une vision ouverte de la modernité africaine, affranchie du folklore et en dialogue avec le monde. Son parcours illustre cette tension féconde entre deux pôles : d’un côté l’Afrique, son imaginaire, ses rites et ses paysages ; de l’autre, la rigueur et les expérimentations de la peinture européenne moderne.

Son oeuvre est traversée par de grandes thématiques universelles : la condition humaine, la mémoire, le sacrifice, la spiritualité. Ses séries Tabaski comptent parmi ses réalisations les plus emblématiques. Inspirées du rituel de l’Eid al-Adha, elles interrogent le rapport entre vie et mort, communauté et violence, à travers une peinture à la fois expressive et méditative. Le Metropolitan Museum of Art de New York a récemment consacré une exposition magistrale à Ndiaye (Iba Ndiaye: Between Latitude and Longitude, 2025-2026), plaçant son oeuvre Tabaski III (1970) en dialogue direct avec Rembrandt, Bacon ou Soutine. Une consécration internationale qui inscrit Ndiaye définitivement dans l’histoire mondiale de la peinture moderne.

À la Galerie Mémoires Africaines, dans le cadre de l’exposition Collections vivantes – Artistes disparus, deux tableaux d’Iba Ndiaye sont présentés. Le premier appartient à la série Tabaski, en résonance avec le grand tableau du Met, et témoigne de cette force expressive qui a fait sa réputation. Le second provient de la série Timis – un mot qui désigne, en wolof, le moment de la prière du soir au coucher du soleil. Cette oeuvre, aux couleurs profondes, déploie un ciel bleu intense et offre une vision plus contemplative, tournée vers le silence et la lumière crépusculaire.

À travers ces deux oeuvres, l’exposition rend hommage à l’immense parcours d’Iba Ndiaye : un artiste passeur, qui a su unir deux mondes et donner à la modernité africaine une voix singulière, puissante et universelle.

Huile sur toile

Haut. : 81 cm – Larg. : 130 cm

Huile sur toile

Haut. : 97 cm – Larg; : 130 cm

Souleymane KEITA (1947-2014) : Le magicien de la lumière et des signes

Né à Gorée, île emblématique devant Dakar, Souleymane Keïta s’impose comme une figure centrale de la peinture contemporaine sénégalaise. Il appartient à la première génération du mouvement artistique de renouveau qui accompagne l’indépendance, souvent rattachée à l’« École de Dakar ».

Keïta entre très jeune (13 ans) à l’École nationale des Beaux-Arts de Dakar en 1960 et y étudie les arts plastiques, la peinture, la céramique. Il est formé dans un contexte où l’art officiel est fortement marqué par la négritude et le symbolisme culturel promus par Léopold Sédar Senghor. Mais Keïta, très tôt, rompt avec cette imagerie allégorique pour chercher une voie plus personnelle.

Vers le milieu des années 1970, il part vivre aux États-Unis, où il côtoie d’autres artistes, divers courants du modernisme et de l’abstraction, ce qui influence notablement son travail pictural. En 1985, il revient au Sénégal, s’installe à Gorée, ce qui marque le début d’une maturité artistique pleine de profondeur.

Le chemin de Keïta est celui d’une abstraction raffinée. Il use de signes mythiques — maîtrise des formes évoquant le vivant ou l’origine — et d’un style élégant qui marie couleurs, textures et matières. Ses oeuvres évoluent d’une figuration allusive vers le non figuratif, tout en conservant une respiration symbolique ou mystique.

Il travaille avec des médiums variés : huiles, aquarelles, pastels, dessins, gravure, peinture sous verre, parfois avec des collages ou des matériaux de récupération, y intégrant sable, bois ou tissu selon les séries. Il explore la matière, la lumière, l’atmosphère comme éléments porteurs d’émotion.

Ses thèmes sont nombreux mais constants : la nature — l’île, l’océan, le paysage, la savane, le désert —, la couleur comme mémoire des terres ancestrales (ocre, brun, rouge ferrugineux), la quête intérieure, la spiritualité, le silence, la lumière, l’observation subtile des éléments.

Considéré comme un des chefs de file de l’abstraction au Sénégal, Keïta gagne peu à peu une reconnaissance nationale majeure. En 2011, il reçoit le Grand Prix des Arts et Lettres pour l’ensemble de son oeuvre – distinction saluée pour son unanimité auprès du jury.

Il multiplie les expositions personnelles et collectives, au Sénégal et à l’étranger : aux États-Unis, au Japon, au Mexique, au Canada, en France. Ses oeuvres figurent dans des collections publiques, musées, institutions diplomatiques, ainsi que dans des collections privées importantes.

Son oeuvre demeure une référence pour les artistes contemporains sénégalais et africains : celle qui ne se contente pas d’être belle, mais qui interroge le temps, le lieu, l’esprit, le silence.

Huile sur toile

Diam. : 167 cm

Huile sur toile

Haut. : 118 cm – Larg. : 108 cm

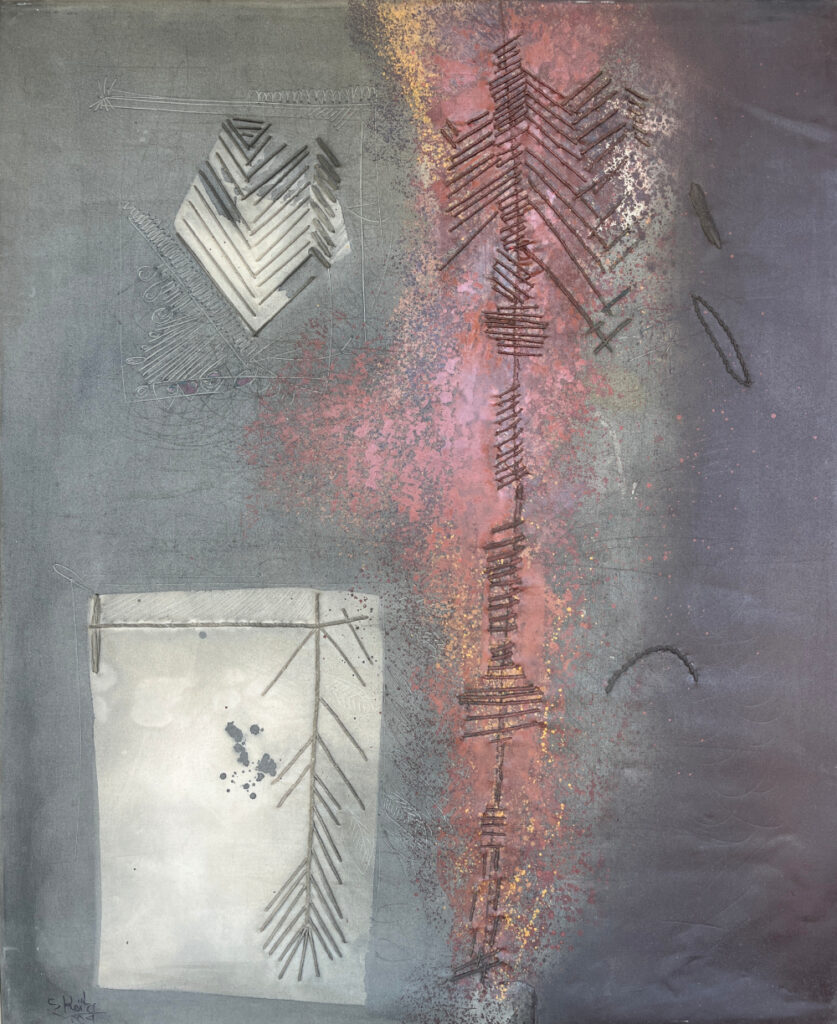

Technique mixte sur toile

Haut. : 136 cm – Larg. : 108 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 135 cm – Larg. : 110 cm

Gravure et peinture sous verre

Haut. : 24 cm – Larg. : 34 cm

Terre cuite émaillée et bois

Long. : 153 cm – Larg. : 100 cm

Terre cuite émaillée et bois

Terre cuite émaillée et bois

Terre cuite émaillée et bois

Terre cuite émaillée et bois

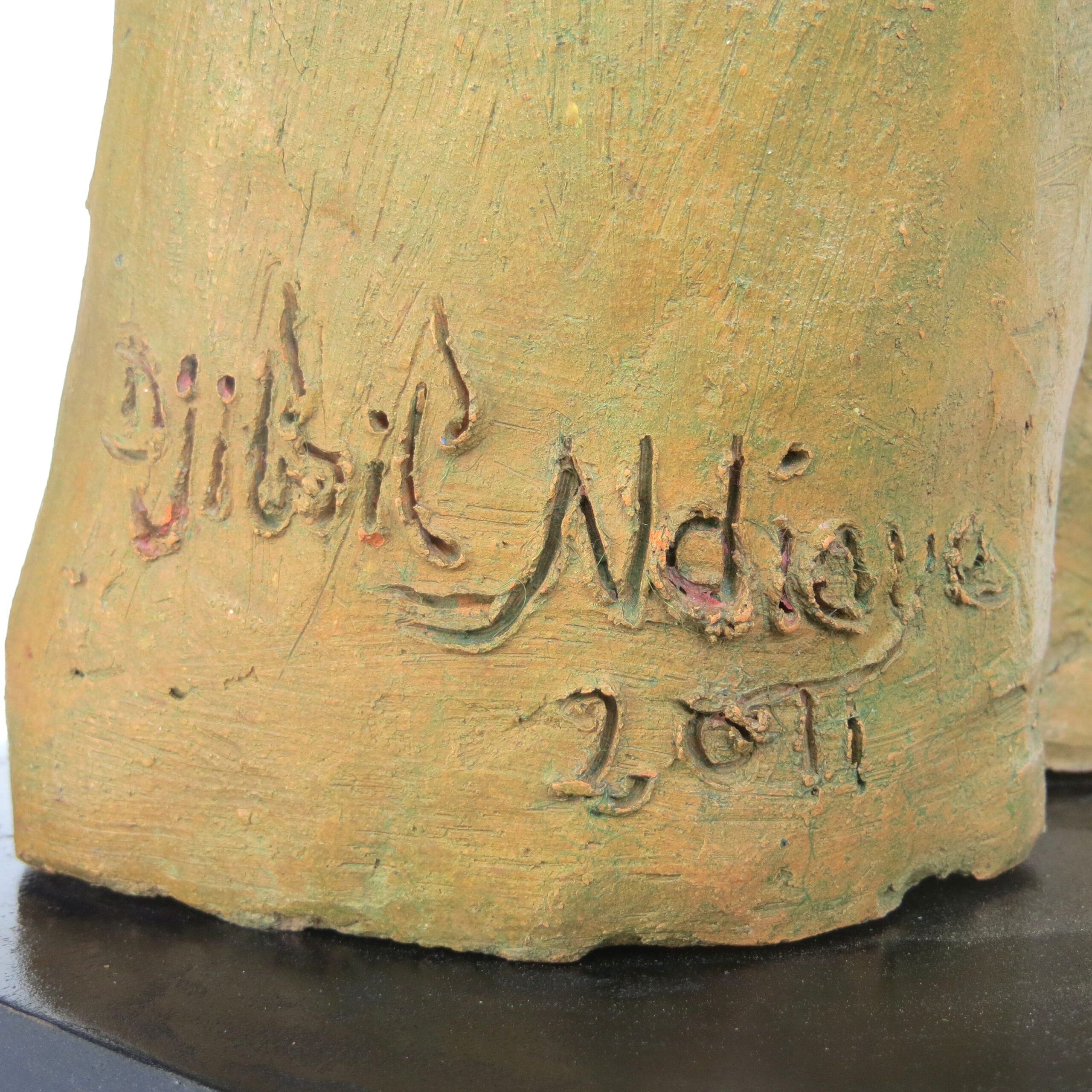

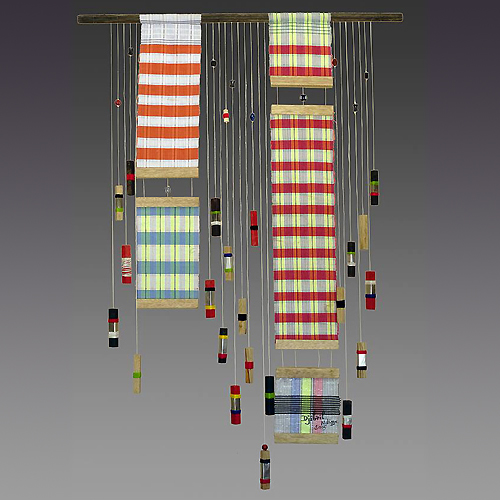

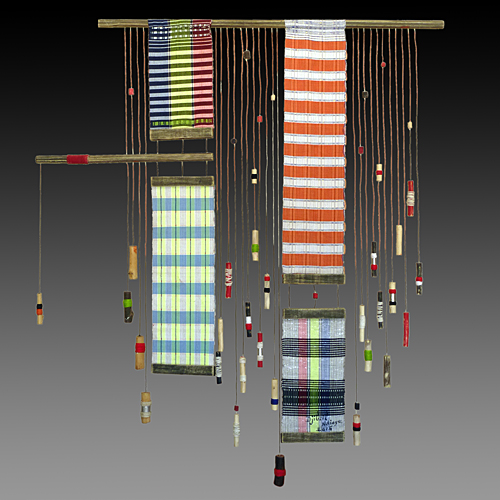

Djibril NDIAYE (1945-2017) : Bâtisseur de formes et de matériaux

Djibril Ndiaye rentre en 1964 à l’École Nationale des Beaux-Arts de Dakar (ENBA), en section sculpture (anatomie/histoire de l’art/perspective). Il y obtient un diplôme de sculpteur en 1970.

Entre 1972 et 1996, Ndiaye a été successivement professeur de dessin à l’école Maurice-Guèye, à Dakar, formateur en sculpture à l’Ecole nationale des Beaux-Arts et à l’École Normale Supérieure d’Éducation Artistique (ENSEA) de Dakar, chef du département art de l’ENBA, tout en développant son travail personnel et en effectuant des voyages d’études en Afrique et dans le monde.

Il s’est attaché, dans sa démarche, à compléter sa formation académique en s’intéressant aux techniques de l’artisanat local. Sculpteur et peintre, Djibril Ndiaye réalise des installations et se démarque très vite de ses contemporains en créant des oeuvres composées de matériaux à première vue incompatibles. Sa démarche s’inscrit dans le courant de la ‘sculpeinture’, qui fait cohabiter dans l’harmonie ou dans la confrontation et au sein d’une même création plusieurs supports : fil, corde, bois, pagne tissé… Pour l’artiste, la sculpture ne se résume pas à la ronde bosse, à la taille, elle est assemblage de matériaux par un système de ligatures, d’attaches et de collage.

Le parcours de Djibril est riche de nombreuses participations à des salons, expositions et d’autres manifestations culturelles. Exposition d’art à Montréal, au Canada (1966), contribution à l’exposition culturelle des Jeux Olympiques (JO) de Mexico (1967), etc.

Ndiaye a contribué à la Semaine de l’école et de la culture, au Centre culturel français de Dakar (1968), à la Semaine de l’Ecole nationale des arts, au Théâtre national Daniel-Sorano de Dakar et au premier Festival panafricain d’Alger (1969). Il a aussi participé à l’exposition « Dix ans d’art sénégalais », à Stockholm (1970), à la Biennale des jeunes, à Paris (1971), au deuxième Salon des artistes sénégalais, à Dakar (1972), à l’Exposition universelle de Séville, en Espagne (1992), et au cinquième Salon des artistes sénégalais, à Dakar (1992).

Depuis 1992, chacune des éditions de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar (Dak’Art) a accueilli sesoeuvres. Ces dernières années (2010-2015), Djibril Ndiaye a essentiellement exposé à la Galerie Léopold-Sédar-Senghor du Village des arts de Dakar, dans le cadre du « Off » du Dak’Art.

Il a reçu des commandes de décors pour le Théâtre national Daniel-Sorano de Dakar, pour la mise en scène de « Tête d’Or » de Paul Claudel, des « Bouts de bois de Dieu » d’Ousmane Sembène, et la partie sculpture des décors du film « Les caprices d’un fleuve » de Bernard Giraudeau.

Lauréat du Grand Prix du président de la République pour les arts, en 1991, Djibril Ndiaye était aussi Chevalier de l’Ordre national du Lion depuis 1999.

Terre cuite

Haut. : 48 cm

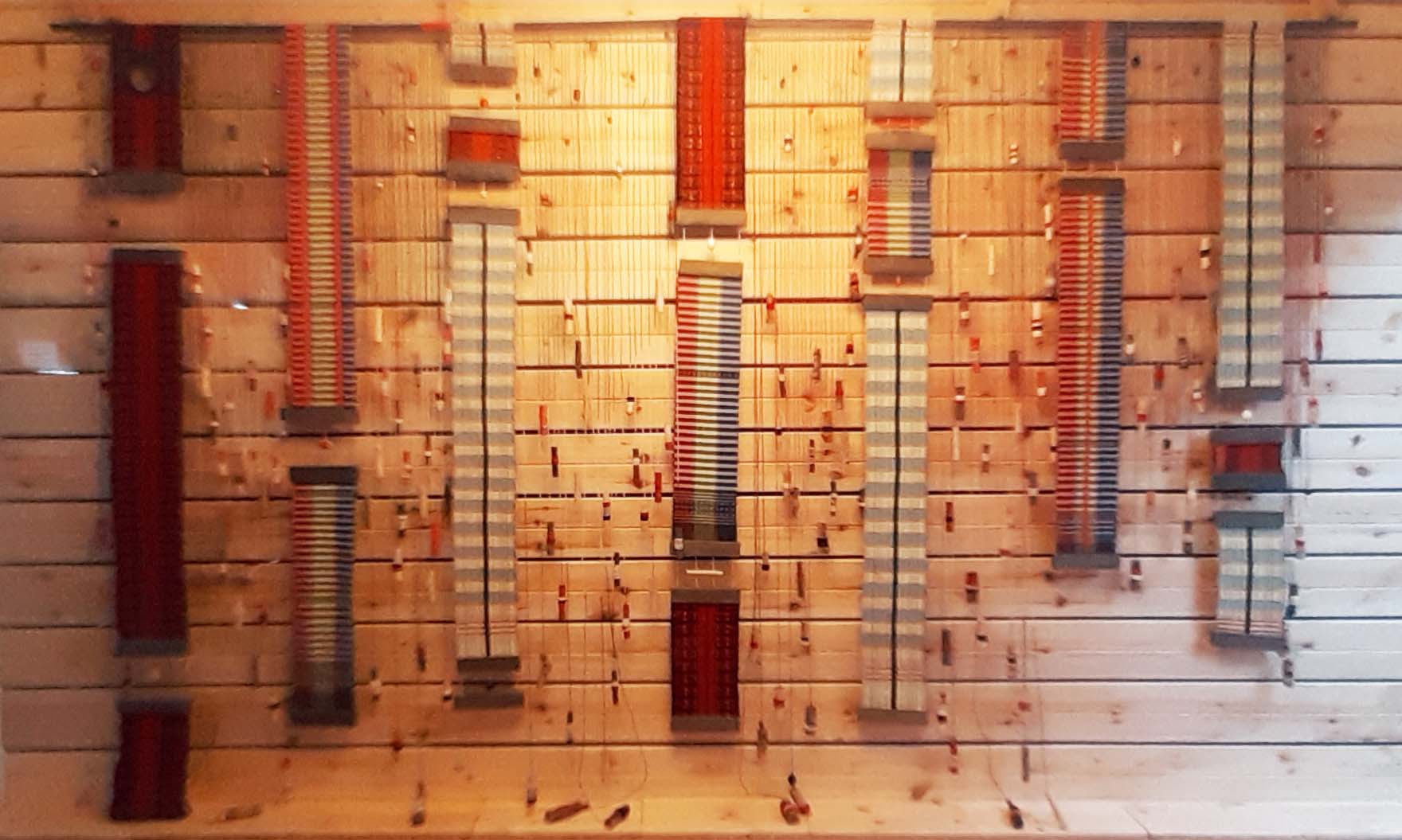

Suspension Technique mixte

Haut. : 150 cm – Larg. : 110 cm

Suspension Technique mixte

haut; : 147 cm – Larg. : 130 cm

Technique mixte

Haut. : 280 cm – Larg. : 400 cm

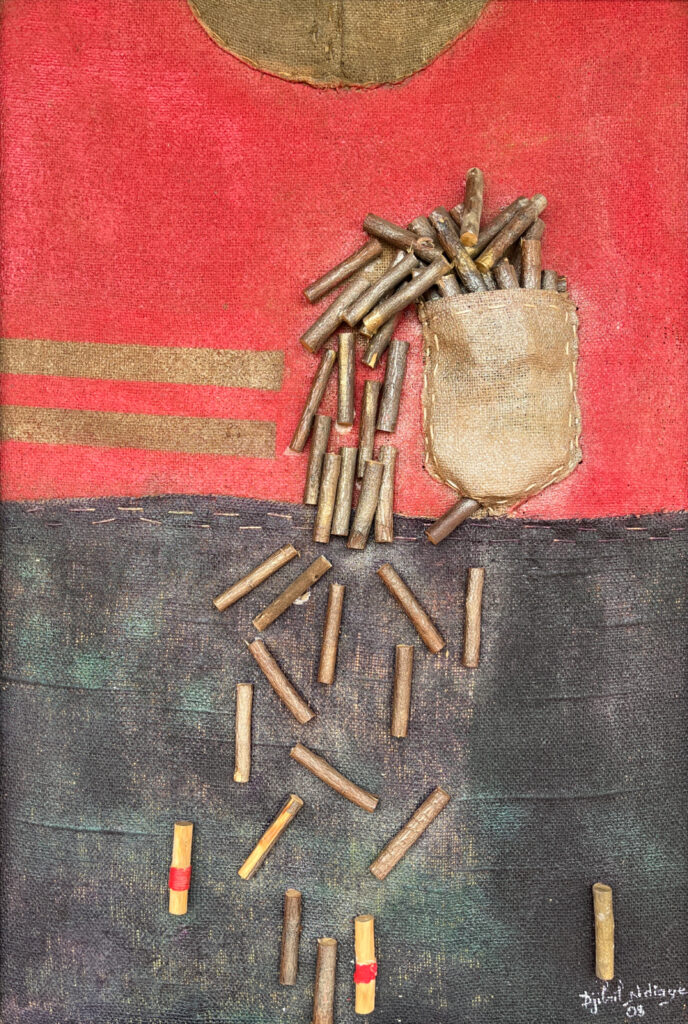

Technique mixte sur toile

Haut. : 146 cm – Larg. : 105 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 90 cm – Larg. : 70 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 90 cm – Larg. : 70 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 120 cm – Larg. : 90 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 120 cm – Larg. : 90 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 150 cm – Larg. : 120 cm

Technique mixte sur toile de jute marouflé sur bois

Haut. : 120 cm – Larg. : 80 cm

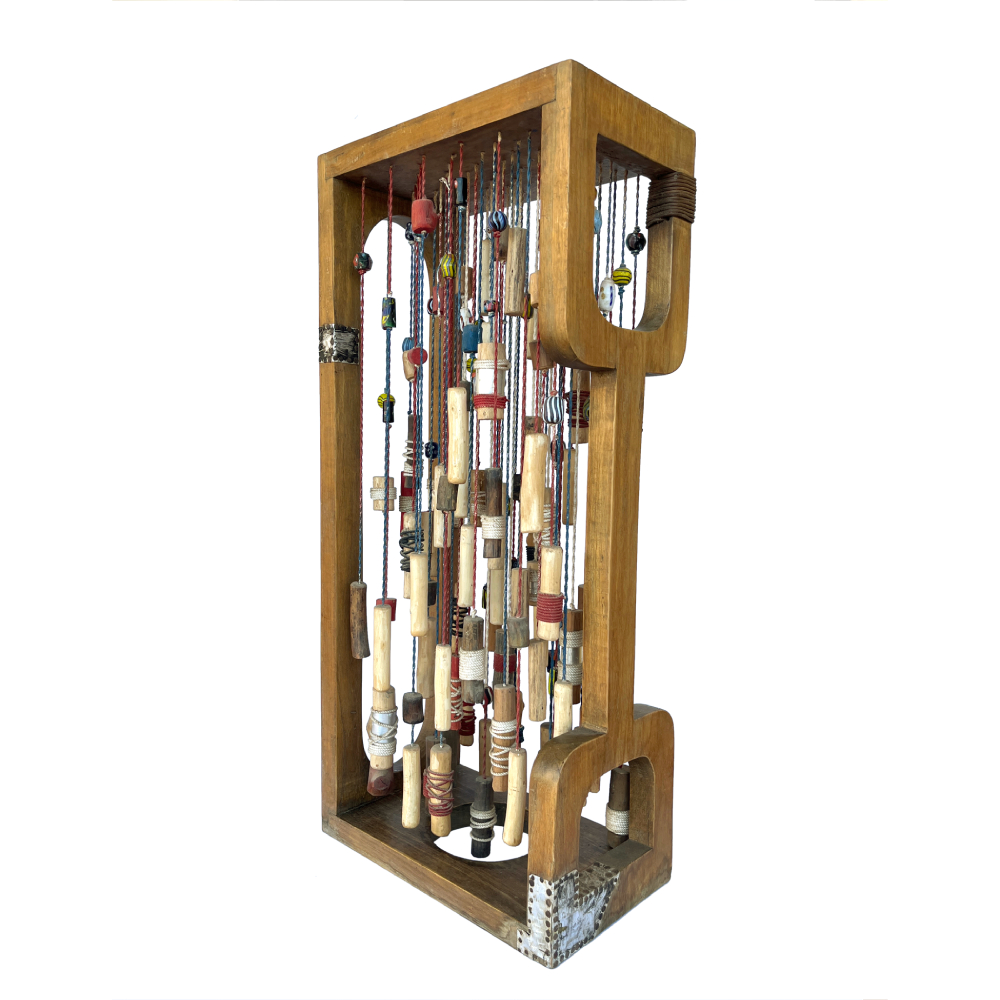

Bois et divers

Haut. : 80 cm – Larg. : 36 cm – Prof. : 21 cm

Pierre taillée et divers

Haut. : 70 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 23 cm

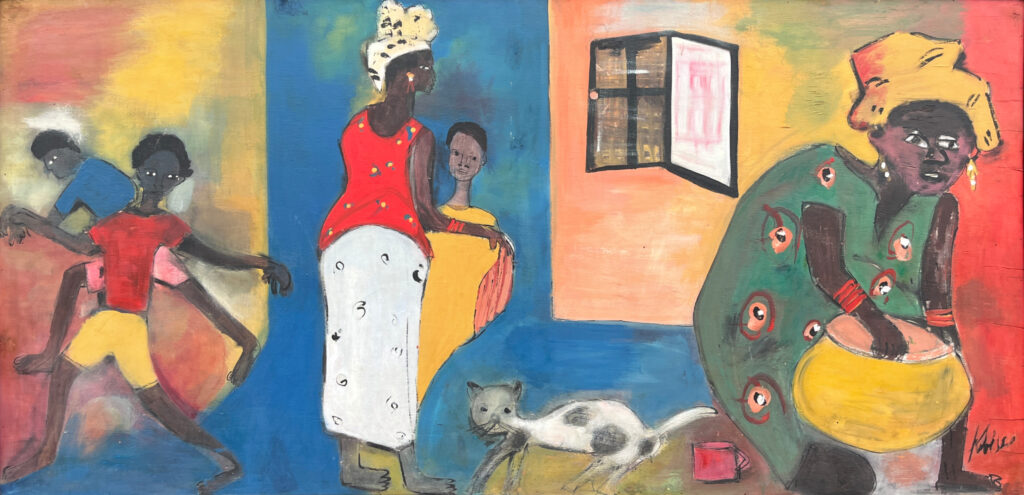

Ibrahima KÉBÉ (1955-2019) : Peintre du quotidien

Ibrahima Kébé est un artiste peintre sénégalais qui s’est imposé comme l’une des voix les plus singulières de sa génération. Formé à l’École Nationale des Beaux-Arts de Dakar de 1976 à 1979, il y découvre les traditions artistiques locales mais aussi les enseignements modernes, et développe très tôt un style reconnaissable :

des personnages aux silhouettes stylisées, des scènes de vie sociale ou festive, des couleurs vives soulignées de cernes sombres, des fonds pastel ou lumineux qui mettent en valeur la figure humaine.

Sur plus de trois décennies, Kébé présente ses oeuvres aussi bien au Sénégal qu’à l’étranger. Il a exposé en solo et en groupe, notamment à la Schedhalle à Zurich, au Musée du Palais des Beaux-Arts de Charleroi en Belgique, ce qui témoigne de son rayonnement en Europe. En 2011, il présente « Nouvelles oeuvres : peintures et dessins » à la Raw Material Company de Dakar, une exposition importante qui rassemble ses productions récentes. En 2018, il est dans la selection officielle de la 13° édition de la Biennale de l’art africain contemporain de Dakar et présente notre tableau “Cérémonie de mariage”. Aujourd’hui, en 2025, trois de ses oeuvres figurent dans l’exposition collective When We See Us: Un siècle de peinture figurative panafricaine au Bozar (Palais des Beaux-Arts) à Bruxelles, dans le cadre d’un panorama panafricain qui regroupe plus de 150 peintures de 120 artistes. Cela contribue à consolider sa reconnaissance internationale, plaçant Kébé dans une histoire plus large de la peinture africaine figurative contemporaine.

Parmi ses oeuvres qui témoignent le plus clairement de sa démarche artistique nous présentons :

Cérémonie de mariage (2017), présentée à la Biennale de Dakar 2018 et reproduite dans le catalogue officiel. Cette toile condense toute la force de son art : Une scène de fête collective, dans laquelle les personnages — couple, enfant, adolescent — sont reliés par le geste, le regard, le partage. Le fond jaune lumineux et les vêtements colorés de fête renforcent l’ambiance chaleureuse, tandis que le rameau d’olivier joue comme un motif symbolique de paix et de lien.

La scène de concession, Sans titre (1993) : plus ancienne, cette peinture montre l’intimité domestique d’une famille et insiste sur la vie quotidienne et le lien familial.

Filles égarées (1993) : tableau qui révèle l’intérêt de Kébé pour les marges de la société, celles de la nuit, des figures souvent oubliées ou invisibles de la ville. Il capte ces univers nocturnes et ces existences en marge avec respect et humanité.

Ce qui frappe chez Kébé, c’est son regard double : il peint aussi bien la joie, les fêtes, les moments de communion, que les solitudes ou les réalités cachées de la nuit. Son style, reconnaissable, allie simplicité formelle et capacité émotionnelle. Les personnages, souvent simples silhouettes, sont vivants, eux-mêmes des symboles : de communauté, de mémoire, de célébration, mais aussi de fragilité.

Acrylique sur toile

Haut. : 200 cm – Larg. : 300 cm

Acrylique sur panneau

Haut. : 122 cm – Larg. : 250 cm

Acrylique sur bois

Haut. : 247 cm – Larg. : 120 cm

Aïcha AÏDARA (1969-2023) : Fil de tradition, trame de modernité

Aïcha Aïdara née à Dagana, au nord du Sénégal, fut l’une des peintres les plus singulières de sa génération. Issue d’une famille d’artistes, elle grandit dans un univers créatif marqué par la figure de son père, le plasticien Amadou Hady Aïdara.

Très tôt, elle développa une sensibilité particulière aux matières et aux symboles, ce qui la conduisit naturellement vers l’École nationale des Beaux-Arts de Dakar, dont elle sortit diplômée en 1999.

Son travail se distingua par une exploration constante du fil, du tissu et du pagne traditionnel sénégalais, qu’elle intégrait dans ses peintures comme autant de signes identitaires et mémoriels. Les surfaces de ses toiles, faites de collages, de fils et d’étoffes, prenaient un caractère tactile et poétique, où la sobriété des couleurs s’alliait à une recherche patiente et minutieuse.

Son oeuvre, profondément enracinée dans les traditions, ouvrait en même temps un dialogue avec la modernité. Les pagnes et motifs n’étaient pas seulement décoratifs, mais devenaient porteurs de mémoire collective, d’histoires familiales, de rituels sociaux. Elle montrait ainsi combien l’art textile, longtemps considéré comme secondaire, pouvait devenir un langage plastique universel, entre ornement, symbole et abstraction.

La reconnaissance d’Aïcha Aïdara ne tarda pas. Elle fut lauréate en 2001 du prix Design21, une initiative de l’UNESCO et du groupe japonais Felissimo, distinction qui marqua un tournant dans sa carrière. Elle participa ensuite à de nombreuses expositions au Sénégal et à l’étranger : à la Biennale de Dakar, notamment dans la sélection officielle de 2004, mais aussi en France, en Espagne, au Canada ou en Suisse. Elle fut également invitée à des résidences artistiques, notamment à La Rochelle, et prit part en 2005 à l’exposition inaugurale de la Galerie Le Manège de l’Institut Français de Dakar, « Création contemporaine au Sénégal », qui la consacra comme une figure majeure de la scène artistique nationale.

À travers son oeuvre, Aïcha Aïdara laissa l’image d’une artiste profondément attachée à ses racines mais capable de les transcender dans un langage plastique contemporain. Ses toiles, ni seulement peintes ni strictement textiles, inventaient un espace hybride où tradition et modernité, mémoire et innovation se rejoignaient. Disparue prématurément en 2023, elle laisse un héritage précieux, témoignant de la richesse et de la vitalité de l’art sénégalais contemporain.

Technique mixte sur toile

Haut. : 30 cm – Larg. : 30 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 30 cm – Larg. : 30 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 30 cm – Larg. : 30 cm

Alpha SOW (1945-2016) : Créateur de noblesse

Alpha Sow a marqué l’histoire de la sculpture et de la céramique sénégalaise par un parcours riche et singulier. Enfant, il découvre très tôt l’argile, matière qui devient son langage artistique.

Formé au Centre de formation artisanale de Dakar dans les années 1960, il poursuit ses études en Allemagne, à la Staatliche Fachschule für Keramik, où il perfectionne sa maîtrise des techniques céramiques.

De retour au Sénégal, il s’impose comme l’un des pionniers d’une pratique qui élève la céramique au rang des beaux-arts, tout en restant fidèle aux savoir-faire traditionnels de collecte, de tournage et de modelage. Enseignant à l’École nationale des arts de Dakar, il transmet ses connaissances à plusieurs générations d’artistes et d’artisans, et accompagne également des potières dans l’affinement de leur travail. Son parcours, nourri d’échanges internationaux et de nombreuses expositions – du Festival mondial des arts nègres en 1966 aux biennales de Dakar – reflète une quête constante d’innovation et d’ouverture.

L’apport d’Alpha Sow à l’histoire de l’art sénégalais réside dans cette capacité à dépasser la fonction utilitaire de la céramique pour en faire un terrain d’expression plastique et poétique. Ses pièces portent la marque d’un orfèvre de l’argile, attentif aux formes, aux rythmes et aux patines, qu’il travaillait avec une grande maîtrise. Ses vases plissés ou couturés, aux lignes raffinées et aux surfaces soigneusement traitées, témoignent de son sens du détail et de sa recherche d’harmonie. Par son travail, il a su imposer la céramique comme un champ d’expérimentation esthétique et symbolique, où la matière devient un support de réflexion sur la beauté, l’équilibre et la mémoire. Dans un pays où la sculpture est souvent associée au bois ou au métal, il a ouvert une voie nouvelle, en inscrivant l’argile dans le patrimoine artistique sénégalais avec une force inédite.

Parmi ses oeuvres remarquables, la sculpture représentant une femme élégante et stylisée illustre parfaitement son talent et sa vision. D’une grande modernité, elle évoque les lignes épurées et la grâce de l’art déco, tout en affirmant une identité profondément enracinée dans l’esthétique africaine. La silhouette féminine se déploie avec majesté, ses courbes sobres et équilibrées lui conférant une beauté intemporelle. Cette pièce exceptionnelle incarne la rencontre entre tradition et modernité, entre la rigueur d’un artisan et la sensibilité d’un artiste. Elle symbolise aussi la place essentielle de la femme dans son oeuvre, célébrée comme figure d’élégance, de force et de dignité. Par cette sculpture, Alpha Sow livre une synthèse de son art : une maîtrise technique irréprochable, un goût pour la stylisation et un regard universel qui donne à l’argile une noblesse rare.

Terre cuite

Haut. : 63 cm

Terre cuite

Haut. : 63 cm

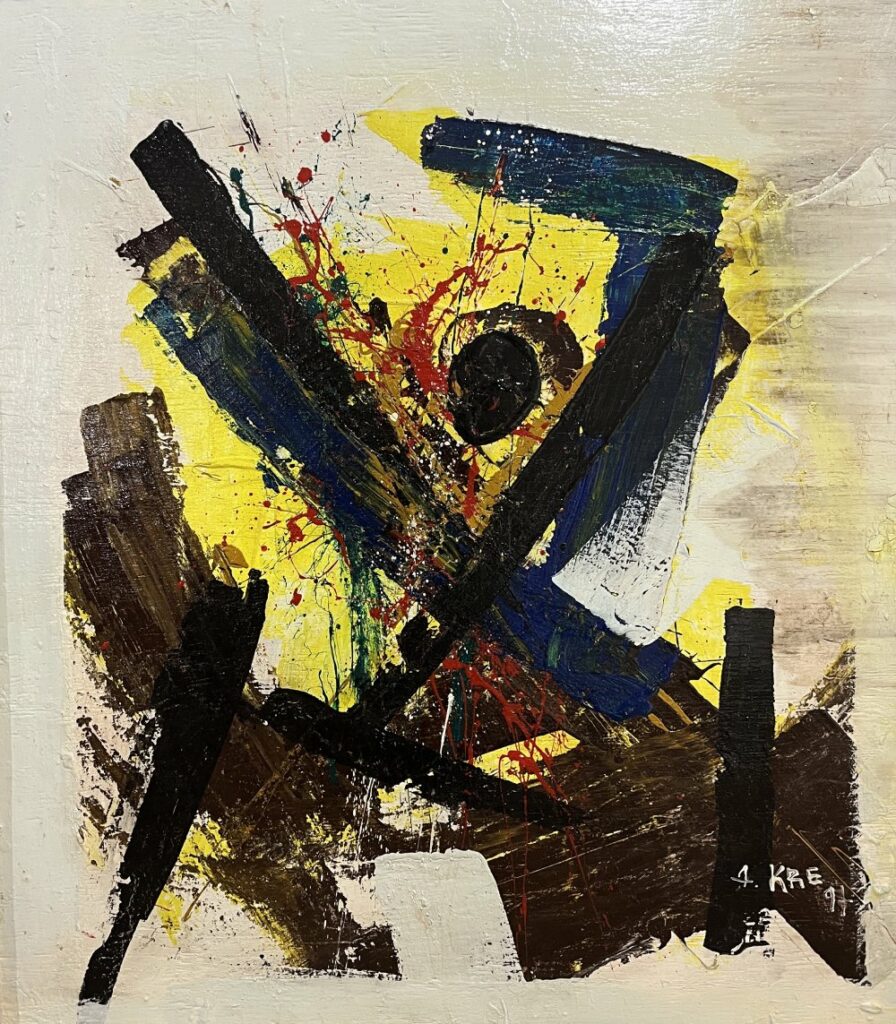

Kré MBAYE (1949-2014) : Styliste de l’abstraction

Kré Mbaye, né Amadou Kéwé Mbaye, est l’une des figures emblématiques de l’art contemporain sénégalais. Issu de la Médina, quartier mythique de Dakar, il grandit entouré d’artistes influents comme Mamadou Niang, Pierre Lods ou Momar Thiam, qui nourrissent sa sensibilité et son goût pour la couleur et la forme.

Autodidacte, il se fait remarquer dès 1976 lors de sa première exposition au Musée dynamique de Dakar avec « Le messager », oeuvre qui retient l’attention du président Léopold Sédar Senghor et annonce l’ampleur de son talent. Son parcours, jalonné d’expositions nationales et internationales, témoigne d’une carrière dédiée à l’exploration picturale et à la transmission : il a accompagné de nombreux jeunes artistes et participé à la formation de nouvelles générations sensibles à la liberté d’expression et à la richesse de la peinture sénégalaise.

Son oeuvre se caractérise par une recherche constante entre tradition et modernité. Kré Mbaye n’a jamais limité sa pratique à une figuration pure ou à un style unique : ses toiles oscillent entre abstraction, semi-figuration et évocations symboliques, révélant un langage visuel profondément personnel. La couleur devient chez lui matière et vibration, traduisant à la fois l’énergie de la vie quotidienne et l’intériorité du créateur. Ses compositions témoignent d’une sensibilité à la mémoire culturelle sénégalaise tout en s’ouvrant aux influences des mouvements artistiques contemporains internationaux, ce qui lui permet de dialoguer avec les enjeux de l’art moderne et contemporain tout en affirmant une identité résolument africaine. Sa capacité à fusionner ces registres fait de lui un passeur entre héritage et innovation, entre enracinement et expérimentation formelle.

L’apport de Kré Mbaye à l’histoire de l’art sénégalais réside dans sa capacité à redéfinir la peinture contemporaine du pays en montrant qu’elle peut être à la fois profondément personnelle, socialement ancrée et universelle. Ses oeuvres, qu’il s’agisse de paysages vibrants, de portraits stylisés ou de compositions abstraites, témoignent d’une maîtrise exceptionnelle de la couleur et du rythme pictural. Chaque tableau traduit un équilibre entre spontanéité et maîtrise, intensité et subtilité, énergie et harmonie, donnant à son oeuvre une puissance émotionnelle qui continue de marquer les collectionneurs et les critiques. Par son engagement artistique, Kré Mbaye a contribué à structurer la scène artistique sénégalaise, ouvrant la voie à de nouvelles générations d’artistes qui explorent à leur tour les possibilités de la peinture comme langage à la fois esthétique et culturel. Sa production variée et son style reconnaissable font de lui un acteur majeur de l’histoire artistique du Sénégal, dont l’héritage nourrit encore aujourd’hui la vitalité et la créativité de la scène contemporaine africaine.

Technique mixte sur bois

Haut. : 110 cm- Larg. : 101 cm

Technique mixte sur bois

Haut. : 111 cm – Larg. : 109 cm

Technique mixte sur bois

Haut. : 108 cm – Larg. : 97 cm

Technique mixte sur bois

Diam. : 174 cm

Technique mixte sur toile

Haut. : 230 cm – Larg. : 59 cm

Acrylique sur toile

Haut. : 86 cm – Larg. : 105 cm

Technique mixte sur bois

Haut. : 149 cm – Larg. : 110 cm

Table (1998)

Long. : 127 cm – Larg. : 107 cm – Haut. : 40 cm

Table (1998 – détail)

Long. : 127 cm – Larg. : 107 cm

Gora MBENGUE (1931-1988) : Précurseur du renouveau

Gora Mbengue est une figure majeure de la peinture sous verre sénégalaise, ou « souwère », une technique importée du Maghreb au XIXe siècle et popularisée au Sénégal au XXe siècle.

Autodidacte, il s’installe à Pikine, dans la banlieue de Dakar, dans les années 1970, où il se consacre pleinement à cette forme d’art. Ses oeuvres, souvent signées et datées, témoignent d’une production prolifique, notamment des portraits, des scènes de la vie quotidienne et des compositions plus abstraites.

L’apport de Gora Mbengue à l’histoire de l’art sénégalais réside dans sa capacité à renouveler la peinture sous verre en y insufflant une dimension narrative et symbolique. Ses oeuvres ne se contentent pas de reproduire des scènes de la vie quotidienne ; elles les transcendent en y intégrant des éléments de la culture sénégalaise, des influences islamiques et des symboles personnels. Cette approche enrichit le patrimoine artistique du pays en offrant une vision unique et profondément ancrée dans son contexte culturel.

La variété de ses oeuvres, allant de portraits intimistes à des scènes de la vie sociale, en passant par des compositions plus stylisées, démontre sa maîtrise technique et sa capacité à exprimer une gamme émotionnelle large. Chaque pièce est une fenêtre ouverte sur l’âme sénégalaise, capturant des moments de tendresse, de joie, de spiritualité ou de quotidienneté. Par son engagement artistique, Gora Mbengue a non seulement enrichi le répertoire de la peinture sous verre, mais a également contribué à la reconnaissance de cette forme d’art comme un moyen d’expression légitime et respecté dans le paysage artistique sénégalais.

Aujourd’hui, ses oeuvres sont recherchées par les collectionneurs et sont régulièrement présentées dans des ventes aux enchères, témoignant de l’importance durable de son héritage artistique.